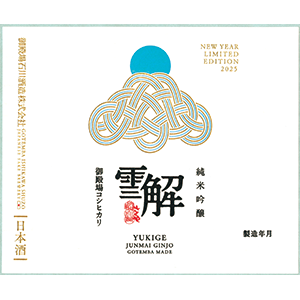

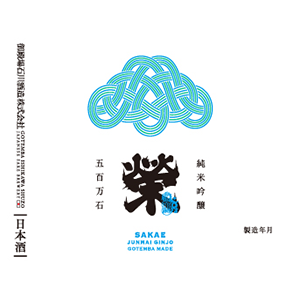

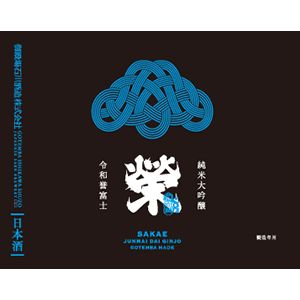

銘柄酒/「雪解」、「榮」

2025年1月、御厨榮蔵は富士山の東麓に居を構えました。御殿場は、平均標高が約500mの夏でも涼しい高原の町です。日本酒造りには豊富で良質な水と米が欠かせません。御殿場にはその素地があります。

こんこんと絶えず湧き出る清涼な水

富士山の雪解け水が数十年という歳月をかけて地中でろ過され、湧出したものが伏流水です。御殿場の伏流水は軟水でまろやかな味わいが特徴。日本で多く飲まれているのも軟水ですが、素材を活かす日本食が生み出されたのもこの軟水あってのことです。

日本酒の成分のほとんどは水。洗米や醸造など、日本酒造りの過程でも良質かつ大量の水を必要とします。絶えずこんこんと湧き出る良質な水が、日本酒の素となります。

選りすぐりの米、伏流水で育てた米を目指して

そして、米。昼夜の寒暖差と富士山の伏流水を活かして栽培された御殿場産の米は県の特産品にもなっています。ごてんばこしひかりはコンテストで数々の賞に輝くほどの極上米。御殿場はいわゆる米どころでもあります。

そんな稲作に適した環境のなかで、酒米(酒造好適米)作りも始めました。静岡県内で令和5年産から新たに登場した「令和誉富士(れいわほまれふじ)」など、御厨榮蔵では主に静岡県産の酒米を使用します。ゆくゆくは、御厨榮蔵の日本酒の素となる全てを静岡県産の酒米で生み出すことを目指しています。

御厨の厨(くりや)は神様の台所という意味です

かつてこの土地は、御厨(みくりや)と呼ばれていました。

現在の御殿場市、小山町、裾野市の一帯はかつて御厨と呼ばれていました。厨は台所を意味し、神饌を調理する建物のことです。当地は平安時代には伊勢神宮の荘園となり、食物を供給する土地でした。御厨と呼ばれた荘園は日本各地にあり、御殿場もそのひとつだったのです。

古くから富士山の恩恵を受けてきた当地。富士山の主祭神はコノハナサクヤヒメノミコト(木花之佐久夜毘売命)という女性の神様です。じつはお酒の神様ともいわれています。

コノハナサクヤヒメノミコトは、夫のニニギノミコト(瓊瓊杵尊)との間に3人の子どもを授かります。無事に出産したことを祝い、父であるオオヤマツミノカミ(大山祇神)が初めて酒を造って振舞いました。この逸話から、オオヤマツミノカミは酒造りの祖としてサケトケカミ(酒解神)、酒造りのきっかけを与えたコノハナサクヤヒメノミコトはサケトケコカミ(酒解子神)とも呼ばれています。

御厨の歴史、そしてわたしたちの氏神様がお酒の神様でもあったというエピソード。御厨榮蔵の環境は不思議な縁に手繰り寄せられているようです。

会社概要

社 名:御殿場石川酒造株式会社

住 所:御殿場市印野1388-37

連絡先:TEL.0550-75-7788 FAX.0550-70-7799

代表者:坪口 榮二

杜 氏:植村 正彦

創 業:令和元年(2019年)

最寄駅:御殿場線南御殿場駅より車で約12分

見 学:無

https://www.gotembaishikawashuzo.com/